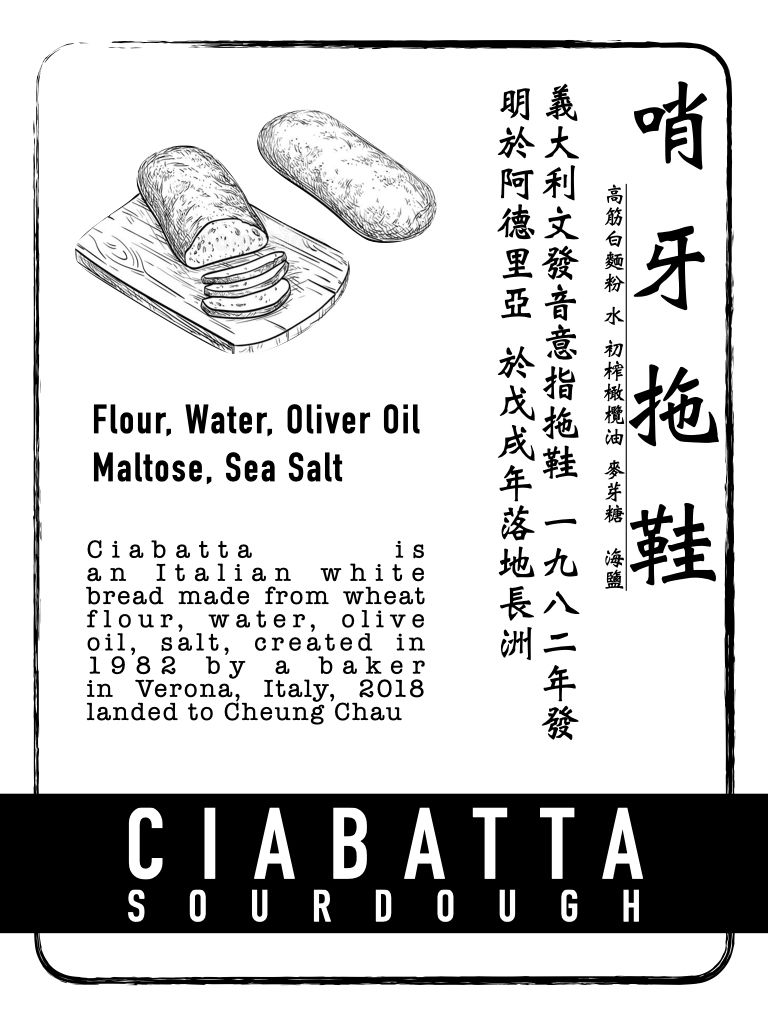

哨牙刀黑麥麵粉,耐寒嘅古老穀物,靜悄悄漂到長洲。漁民用佢搓酸種麵包,微酸香氣吸引街坊。市集分享黑麥麵包,簡單嘅味道連繫大家,長洲多咗份健康同溫暖嘅麵包情。

黑麥麵粉(rye flour)來自黑麥(Secale cereale),係小麥同大麥嘅近親,歷史可追溯到史前時代。根據考古發現,早在公元前11,700年,喺現代土耳其一帶(安納托利亞)已有野生黑麥嘅痕跡,但當時多數係混雜喺小麥同大麥田中嘅雜草,唔係刻意種植。到公元前6600年左右,南土耳其開始有證據顯示黑麥被馴化,成為最早嘅栽培穀物之一。由於黑麥耐寒、耐貧瘠土壤,喺小麥難以生長嘅中歐同東歐(例如德國、波蘭、俄羅斯)逐漸成為主糧,特別喺中世紀,佢係農民同低下階層嘅主要食物,小麥則多留畀富人。

黑麥麵粉喺文化上同北歐同東歐飲食密不可分,尤其係黑麥酸種麵包(rye sourdough),如德國嘅pumpernickel同俄羅斯嘅黑麥麵包,口感濃郁、略帶酸味,保質期長,適合寒冷地區嘅生活。喺北歐,例如芬蘭,黑麥被選為國家食品,係飲食文化嘅核心。黑麥仲用於釀酒(如威士忌同啤酒)同製作傳統飲品kvas,展現佢嘅多功能性。但歷史上,黑麥亦有陰暗面,例如中世紀因黑麥感染麥角菌(ergot),引致「聖安東尼之火」嘅中毒病症,帶來嚴重健康問題,直到19世紀發現防治方法(如種子消毒同輪作)先解決。

營養價值

黑麥麵粉營養豐富,特別係全穀黑麥麵粉(dark rye flour),保留糠同胚芽,含高纖維(每100克約15克,60%每日所需)、蛋白質(約10克)同多種礦物質,如磷(47%每日所需)、鎂(31%)、錳(143%)同鐵(23%)。佢仲有B族維生素、維生素E同抗氧化物(如木脂素同植酸),有助預防心血管病、第二型糖尿病同腸道健康。黑麥嘅纖維複合物(73%不溶性,27%可溶性)促進腸道健康,仲有助控制血糖同膽固醇,適合注重健康飲食嘅人。同小麥比,黑麥熱量較低(每100克約338千卡),纖維同微量元素含量更高,係較健康嘅選擇。

麩質(Gluten)含量

黑麥麵粉唔係無麩質(gluten-free),因為佢含secalin,一種麩質蛋白,與小麥同大麥同屬三大含麩質穀物。但黑麥嘅麩質含量比小麥低,蛋白質組成(gliadin同glutelin)同小麥唔同,麩質彈性較差,無法形成如小麥麵團嘅強韌結構,因此黑麥麵包較密實。黑麥仲含較多戊聚糖(pentosans,約8%),會同麩質競爭水分,進一步阻礙麩質形成,導致麵團黏性較高。對麩質敏感或乳糜瀉(coeliac disease)患者,黑麥麵粉唔適合食用,但對一般人,佢嘅低麩質特性可能較易消化。

現代復興(近10-15年)

黑麥喺近10-15年重新流行,主要有幾個原因:

1. 健康飲食趨勢:隨住消費者關注全穀物同高纖維飲食,黑麥嘅營養優勢(高纖維、低熱量、豐富微量元素)吸引健康意識強嘅人群,尤其係注重腸道健康同血糖控制嘅人。

2. 手工烘焙熱潮:手工麵包同酸種麵包嘅興起,令黑麥重新受注目。酸種發酵(sourdough)能中和黑麥中嘅澱粉酶,防止「澱粉攻擊」(starch attack),焗出質感更好嘅麵包,深受烘焙愛好者歡迎。

3. 可持續農業:黑麥耐寒、耐貧瘠土壤,適合低投入農業,喺氣候變化下成為可持續嘅作物選擇。佢仲可用作覆蓋作物,減少土壤侵蝕同氮流失,喺美國中西部同加拿大尤其受重視。

4. 飲食多樣化:消費者想試新口味,黑麥嘅濃郁、微酸風味為烘焙同餐飲提供新選擇,例如喺咖啡店同餐廳嘅三文治同點心。

黑麥糧食分布

黑麥唔係全球主要糧食,產量只係小麥嘅3%左右,但喺特定地區係主糧。根據2018年數據,全球黑麥產量約1127萬噸,81%來自歐洲,13%來自亞洲。主要生產國包括:

德國、波蘭、俄羅斯:黑麥麵包係傳統飲食核心,特別係德國嘅pumpernickel同波蘭嘅黑麥酸種麵包,喺當地文化根深蒂固。

- 白俄羅斯、丹麥、烏克蘭:種植面積超過9萬公頃,黑麥用於麵包同酒類。

- 北歐(芬蘭、瑞典):黑麥係飲食文化嘅重要部分,常用於酸種麵包。

- 新興地區:中國、加拿大同美國近年開始增加黑麥種植,特別係用作覆蓋作物或健康食品原料。

喺印度,黑麥種植規模細,集中在庫盧同喜馬拉雅地區,當地人叫佢「Neela Jau」(藍色大麥)或「Russi Gehu」(俄羅斯小麥),但未成主糧。

挑戰

黑麥雖然有營養同農業優勢,但面臨挑戰:

市場競爭:小麥同大麥嘅產量同市場主導地位,令黑麥難以擴大份額。

麩質問題:雖然麩質較低,但對麩質敏感嘅消費者仍需避免,限制市場

口感偏見**:黑麥麵包嘅濃郁味道同密實質感唔一定受所有人歡迎,特別係習慣白麵包嘅地區。